高橋 由紀子 准教授

身の回りの「色」、その多くは有機色素によるものです。有機色素は光エネルギーを効率的に捉え、化学反応を通じて多様な機能を発現します。本研究室では、有機色素のポテンシャルを最大限に引き出すため、有機色素と無機微粒子からなるナノ顔料や極薄膜を作製し、その色と機能性を追求しています。ナノスケールでは、有機色素集合体はバルク固体とも分子とも異なる、特有の性質を示します。高い表面エネルギー、大きな比表面積、高い反応性、そして励起子間の分子間相互作用によって生まれる新たな機能、色材としてもナノサイズの色は特有です。これらを活用し、環境計測、汚染物質の除去、エネルギー変換、省資源、安全なナノ色材の開発など、地球での人類の未来に貢献する、機能性ナノ色材、薄膜を目指しています。

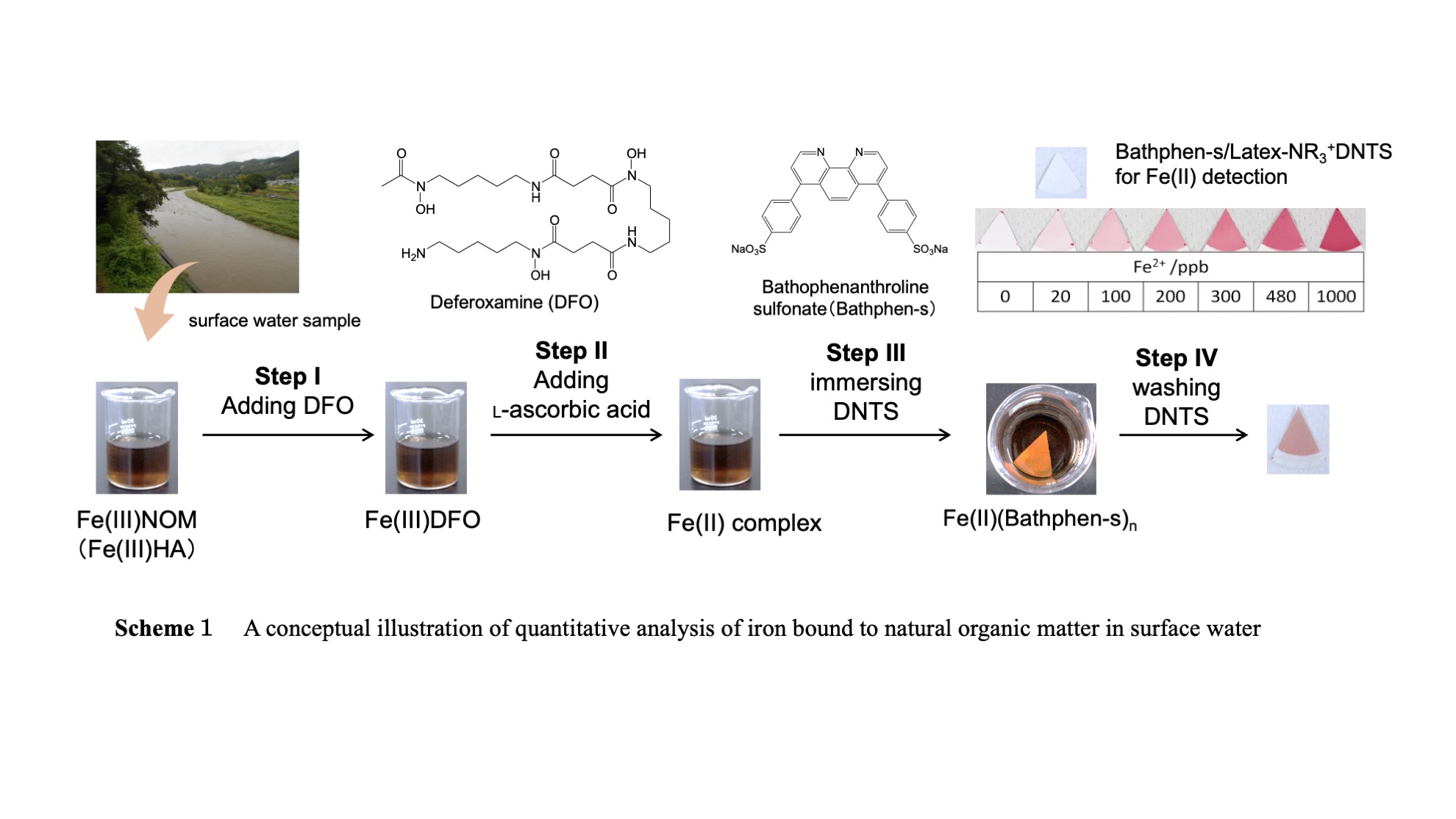

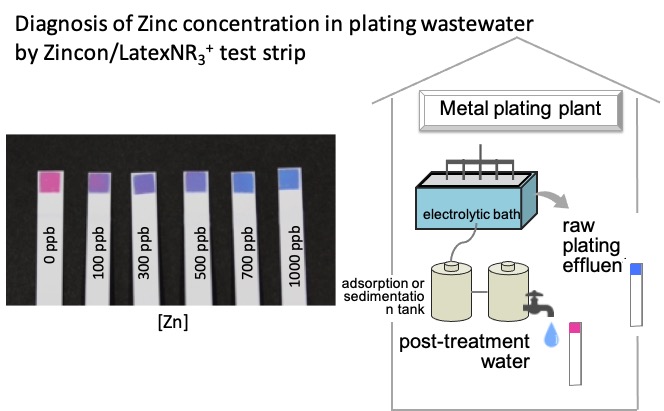

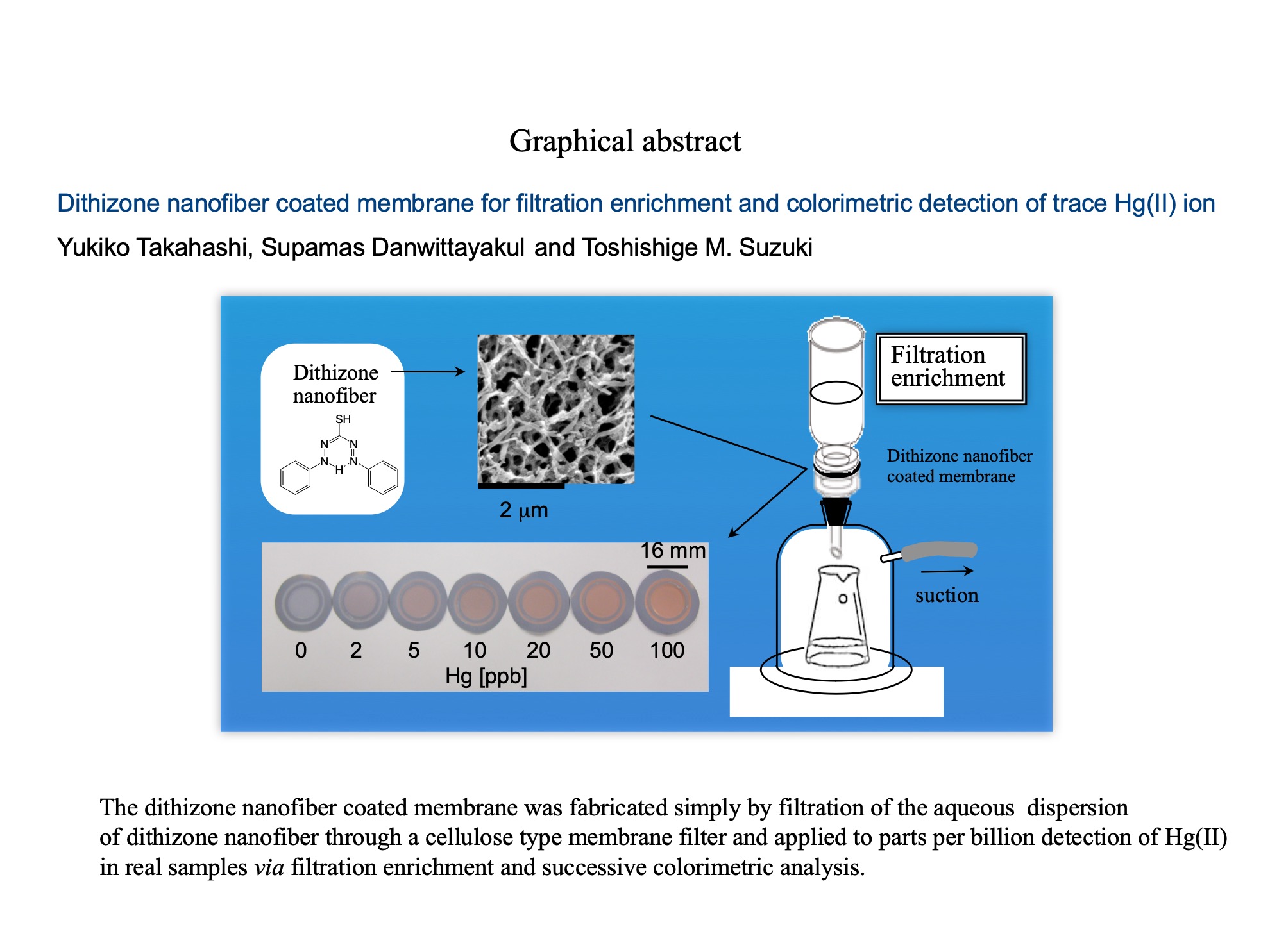

工業排水などの規制値(ppbレベル)を現場で測定可能な、高感度イオン試験紙です。

有機比色試薬のナノ顔料からなり、薄膜構造に基づく高感度、固液分離による選択性が特長です。

分析対象は、Table 1に加えて、銅、銀、錫などです。実サンプルへの適用も検討しており、例えば、環境水中の腐食酸鉄の定量(Fig. 1)、メッキ排水中の亜鉛定量(Fig. 2)、各種産業排水および海水中の水銀イオン(Fig. 3)などに対して現場での定量を提供可能です。

特性調査や汚染源の特定だけでなく、簡便で数十分以内に結果が出るため、日常的な⽔質管理にも適します。廃液が出ず、メンテナンスフリーで、誰でもできる、環境にやさしい分析⽅法です。

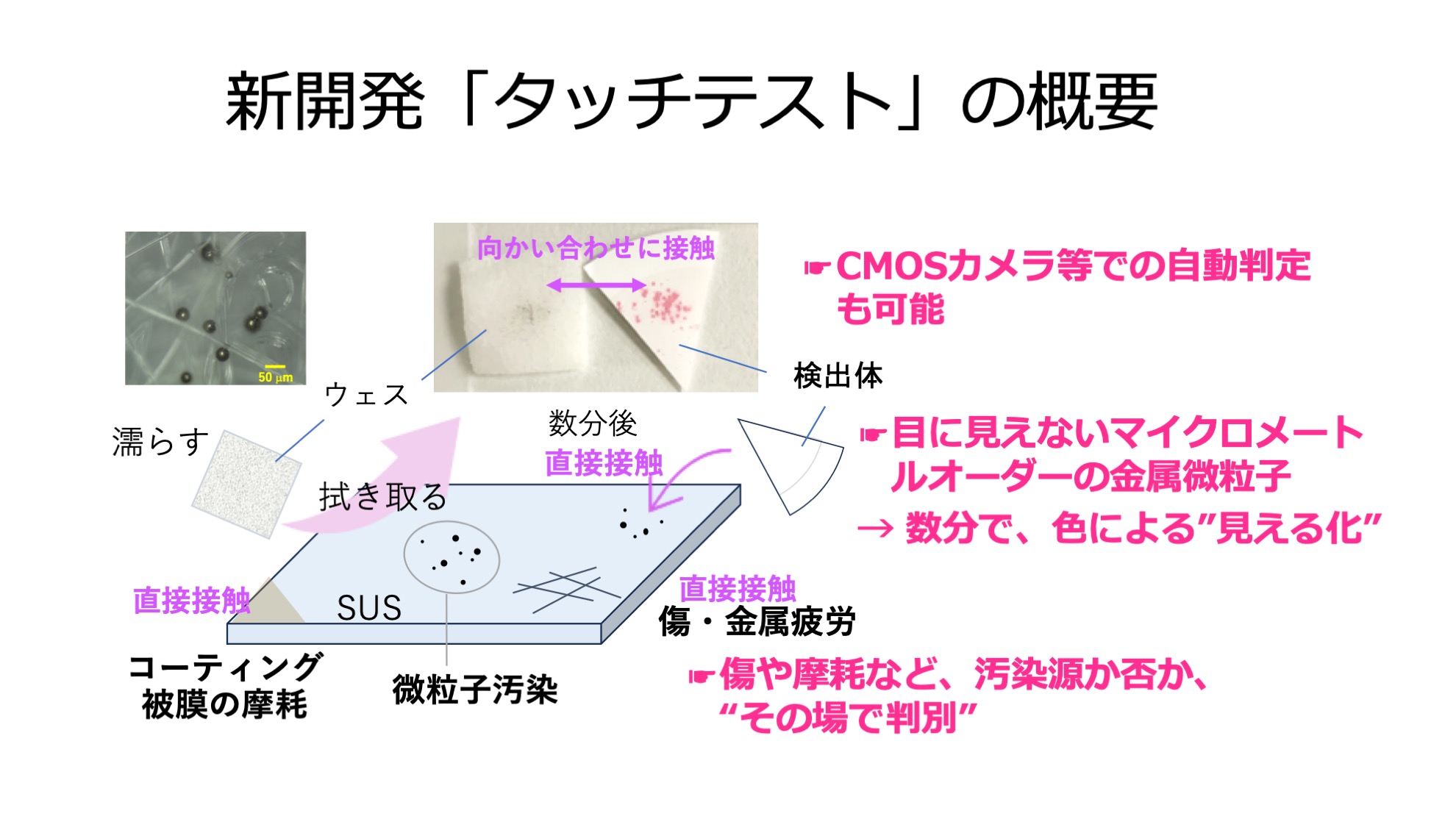

製造現場におけるクリーン環境は近年重要視されていますが、製造プロセス全体で迅速な微粒子汚染対策につながる、日常的な異物検査を行うための方法です(movie 2)。

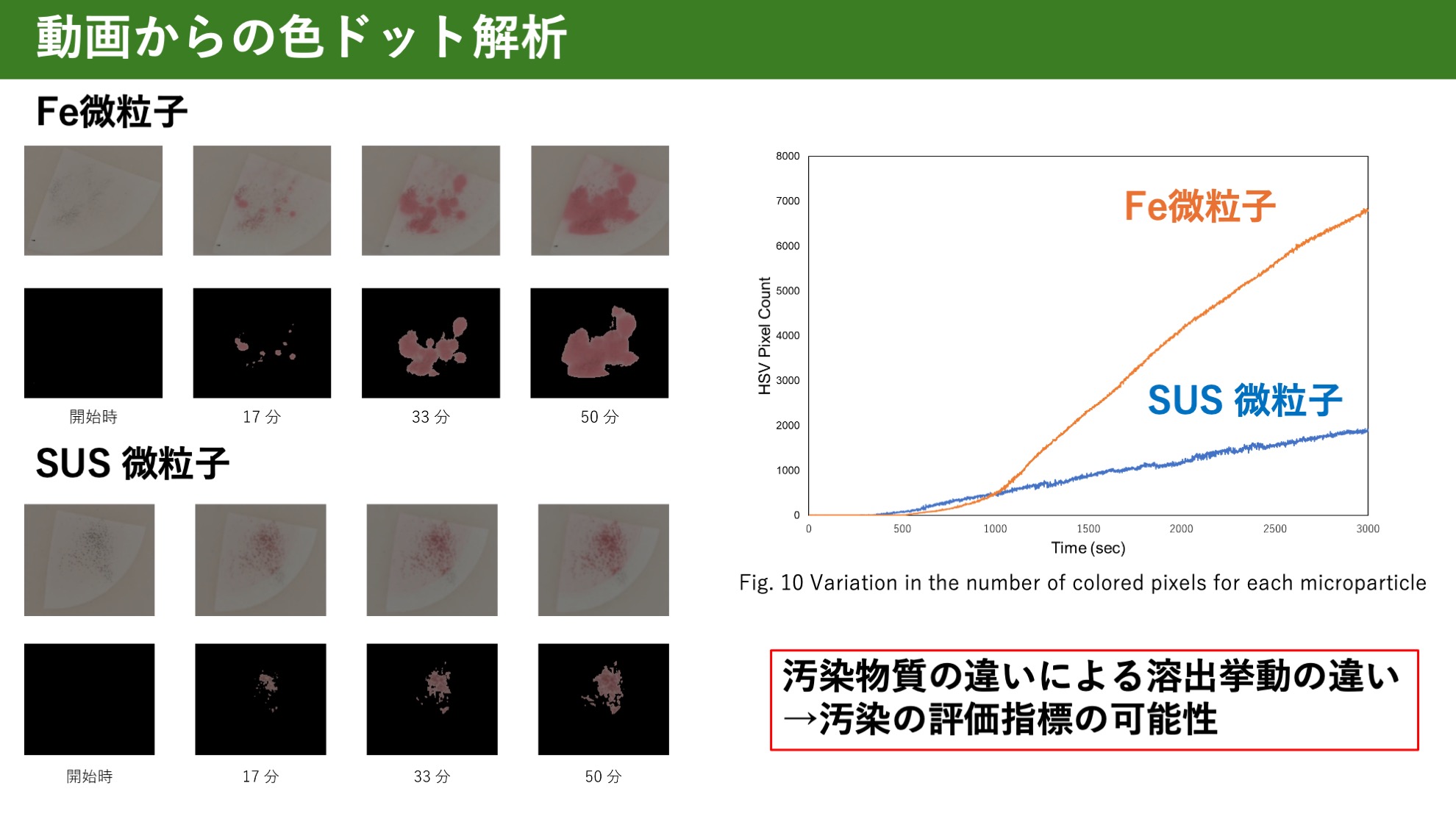

Fig. 4のように汚染された表面に直接接触もしくは拭き取ったウェスに間接的に接触させることで、サブマイクロから数十マイクロメートル程度の、目に見えない金属微粒子を色ドットとして、その場で、数分で検出します。

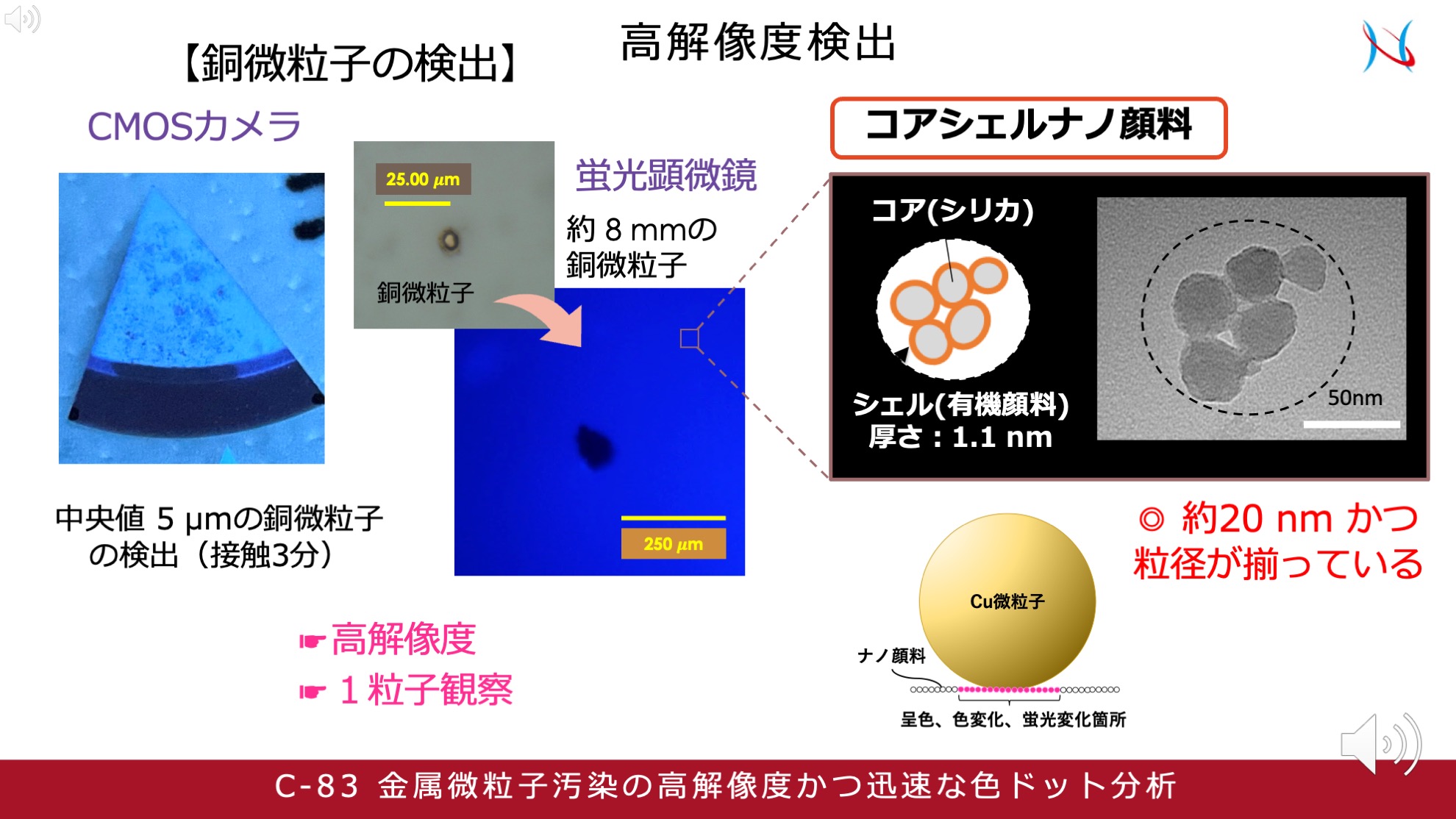

さらにFig. 5の銅微粒子の蛍光検出例のように、顕微鏡と組み合わせることで微細な汚染にも対応し、5マイクロメートル以下の微粒子を、1粒子レベルから検出可能です。

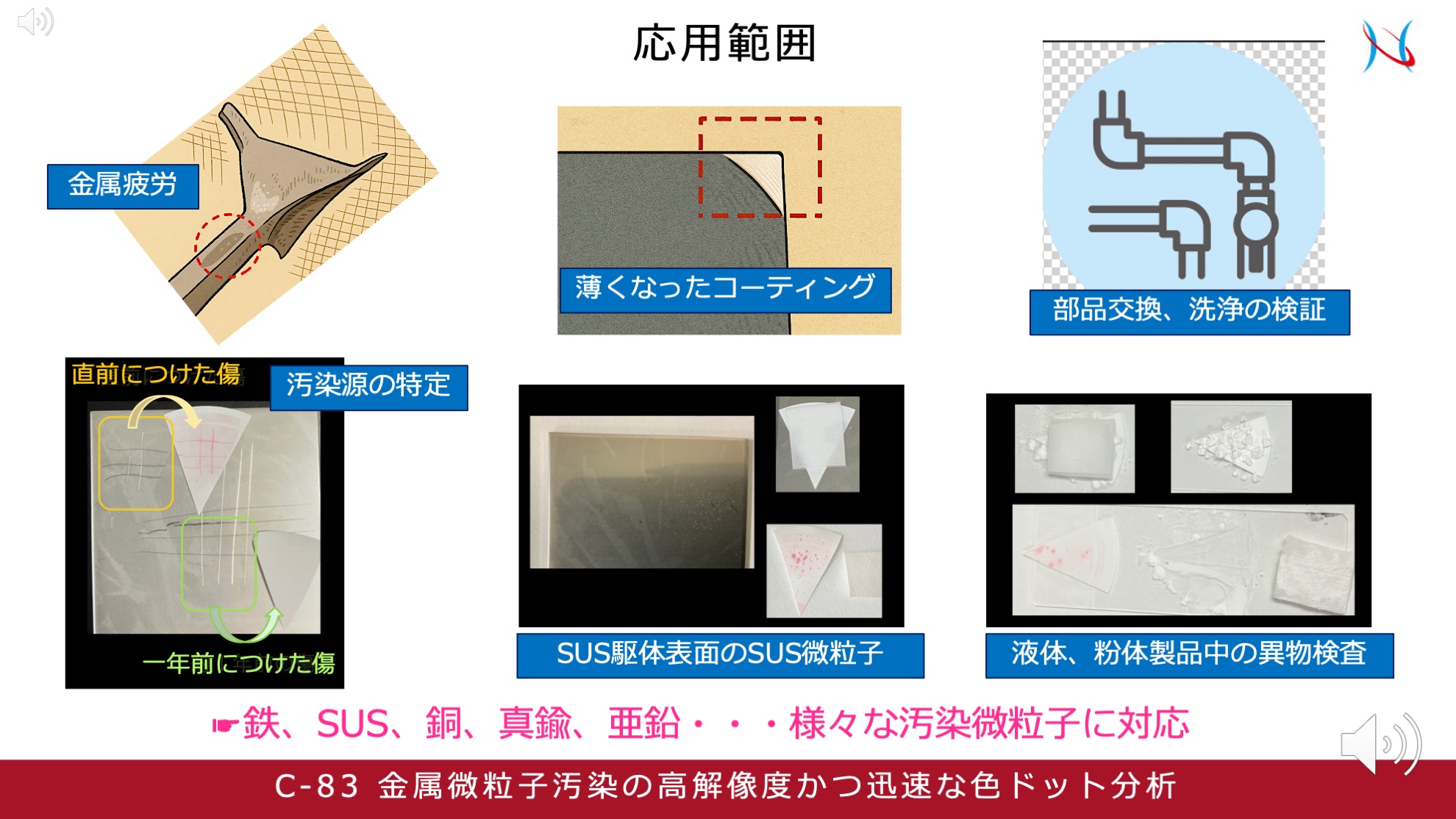

Fig. 6は、SUS部品の摩耗や疲労箇所、またコーティングが薄くなった箇所、さらに摩耗粉の検出など、汚染源の特定にも貢献します。これは、同じ素材でできた母材と汚染源との差を見分けることができるという意味であり、EDSやXRFなどの表面分析法にはできないタッチテスト特有の能力です。また色ドットを画像解析し、色面積をpixel countとして汚染を数値化する、「汚染量」を併せて提案します(Fig. 7)。

現行の異物コンタミネーション解析、ISO16232 (VDA19)やISO 14952などでは、サイズと頻度で分類されている粒子の”汚染度”ですが、色ドット解析の「汚染量」は、微粒子からのイオン溶出による汚染を正確に把握するもので異なる概念です。SUS、銅、真鍮などの各種合金の汚染に対応します。

有機物からなる顔料微粒子は、ファンデルワールス力や水素結合などの分子間力で粒子を形成しているため、ボトムアップでもトップダウンでもどうしても粒径分布が広くなってしまいます。

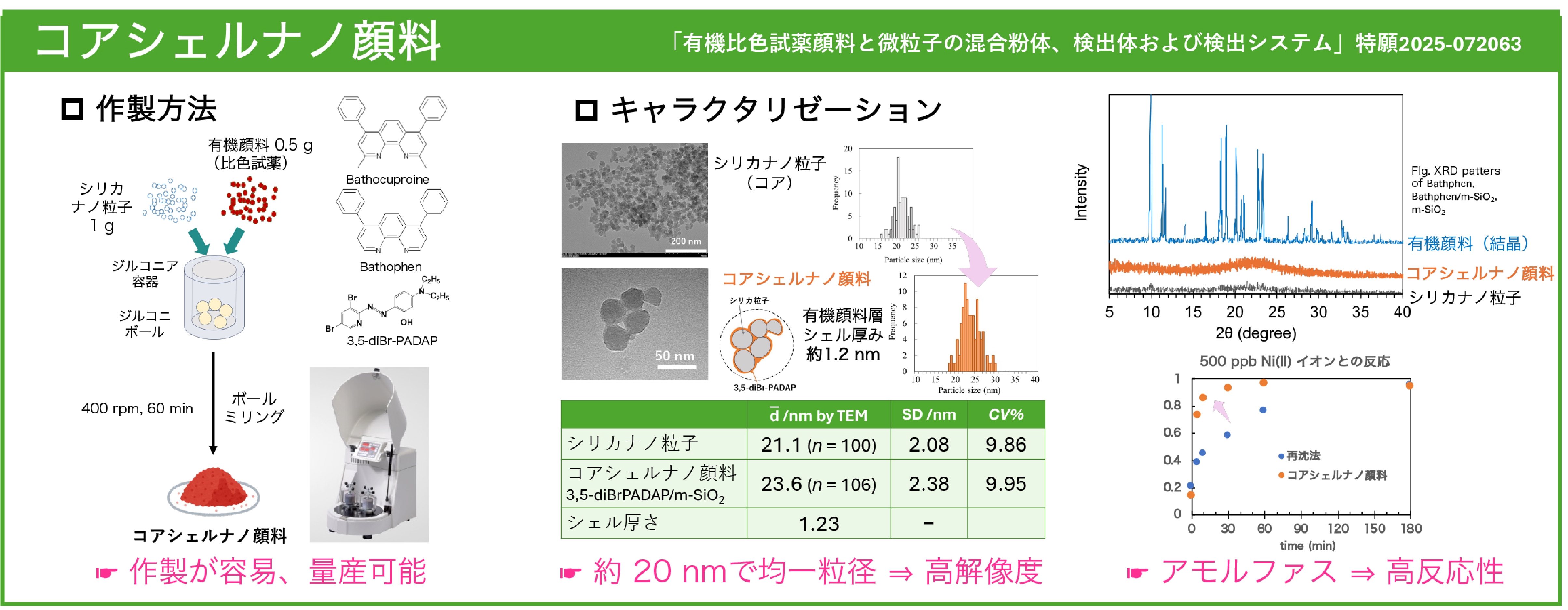

機能性材料としてナノ顔料を開発する場合、粒径(50 nm以下)と高い比表面積と同時に、単分散(CV 10%以下)で制御できることが鍵となります(Research1,2,4,5)。環境負荷を極力抑え、かつ工業利用が可能なコアシェルナノ粒子による量産方法を探索しています(Fig. 8)。

顔料の発色力は、一般的に粒子径が小さくなるに従って高くなりますが、隠蔽性は200 nmより小さくなると下がってしまいます。

高い着色性のナノ顔料によって高付加価値かつ省資源を目指し、同時に隠蔽性を確保するため、他の素材、部材、表面などとの複合化による機能開発も重要な研究対象となります。

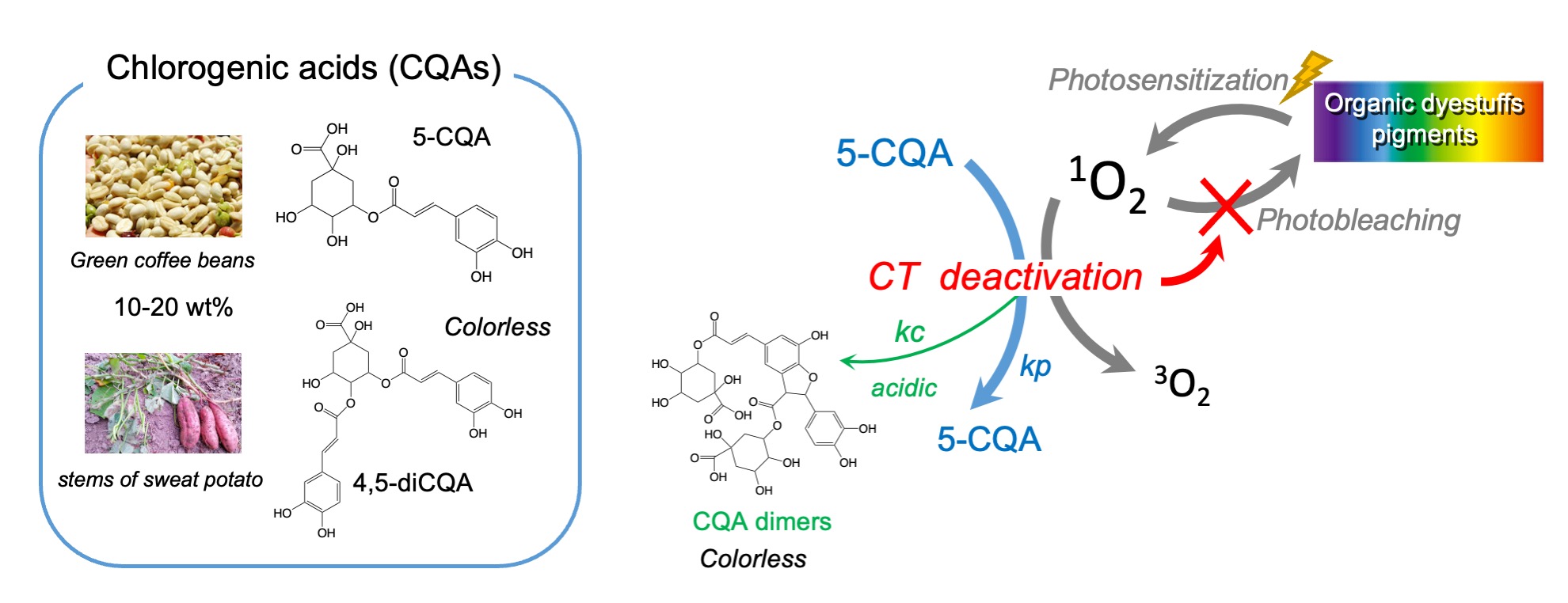

上記、単分散ナノ顔料の作製技術に加え、有機色素の原料自体も現在の石油由来から将来的にはSDGsに配慮したものへの変換を求められており、農業からの植物廃棄物を利用した”植物顔料”の開発を目指しています。

植物の持つ天然色素をナノ顔料化する、もしくは大量に得られる植物分解物を原料として色素を合成することを試みます。「綺麗なものには毒がある」との言葉通り、現行の色素は毒性を示すものが多く、植物顔料の合成のもう一つの狙いはその代替であり、安心安全な色素の開発に通じます。併せて、工業原料として植物顔料が用いられるためには、耐光性を主とする耐候性の向上が必須です(Fig. 9)。