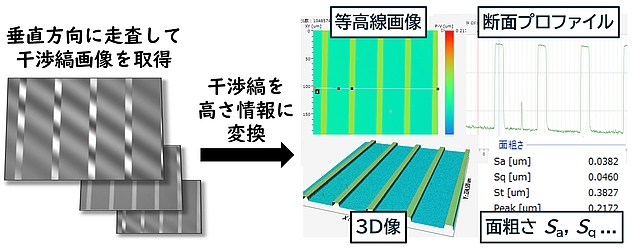

CSIとは?CSIで何がわかるか

白色光をビームスプリッターで二つに分け、一方をリファレンス面,もう一方をサンプル表面に照射します。双方から反射された光を対物レンズ内で干渉させると、二つの反射光の光路差により干渉縞が得られます。この干渉縞は試料表面の凹凸に関する情報を含みます。対物レンズを垂直方向に走査し、干渉縞の変化を取得・解析することで、非接触・高速で表面形状の評価が可能です。

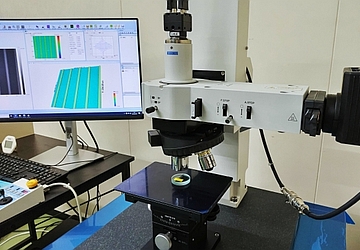

CSI(Hitachi VS1800)の特徴

非接触・高速で表面形状の評価が可能

走査プローブ顕微鏡(SPM)や触針式粗さ計とは異なり、非接触・高速で表面形状の評価が可能です。

面粗さなどの評価が可能

面粗さSaなどの値を求めたり、任意の断面での断面プロファイルを得たりするなど、様々な解析ができます。

10倍と50倍の対物レンズを搭載

1回の測定における面内(XY)方向の測定範囲と分解能は対物レンズで決まります。10倍の対物レンズでは約1 mm四方、50倍の対物レンズでは約0.2

mm四方が測定範囲となります。その領域を最大1024 px四方で取得します。

CSI測定用の試料について

- 測定可能な試料

- 金属、セラミックス・ガラス、有機物・高分子

- 試料形状

- 固体(バルク、粉末)

- 試料サイズ

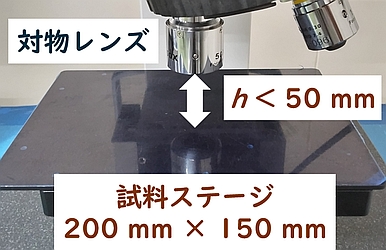

- 面内(XY)方向は特に制限はありません。

200 mm × 150 mmの試料ステージに

載せることができれば測定できます。

ステージから試料がはみ出しても問題

ありません。- 垂直(Z)方向は約50 mm以下です。

厚さが約1mm以下の場合は、試料を基板の

上に載せるなどの底上げが必要になります。

- 垂直(Z)方向は約50 mm以下です。

- 試料に関する注意

- 反射率の低い材料などでは測定が難しい場合があります。

Hitachi VS1800の利用について

- 利用方法

- 現地利用

半遠隔利用 web会議システムによる現地スタッフとの協働的な利用

- 利用補足

- 機器を直接操作(現地利用)するにはスタッフから講習を受けて操作方法を習得後、スタッフが行う技能認定試験に合格する必要があります。